摘要

关键词

- 光激活(Photo-Activation)

- n型掺杂(n-Doping)

- 有机半导体(Organic Semiconductors)

- 空气稳定掺杂剂(Air-Stable Dopants)

- 热力学极限(Thermodynamic Limit)

- 有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diodes, OLEDs)

- 掺杂稳定性(Doping Stability)

研究背景

有机半导体器件的性能通常受限于电子掺杂的效率,尤其是在低电子亲和能(EA)材料中,n型掺杂的实现更具挑战性。传统方法依赖于高反应性、易扩散的碱金属,这在实际应用中具有局限性。同时,现有空气稳定掺杂剂在EA低于 2.8 eV 时的掺杂能力不足。为了解决这些问题,本研究提出利用光激活过程引发空气稳定二聚体掺杂剂的电子转移,以克服其热力学限制,从而扩展掺杂能力并显著提高有机电子器件的稳定性。

创新点

- 提出了利用光激活过程克服空气稳定二聚体掺杂剂热力学极限的新机制。

- 开发了一种适用于EA低至 2.2 eV 材料的高效n型掺杂方法。

- 实现了掺杂后的长期稳定性,导电性可维持数千小时。

- 成功应用于高效有机发光二极管(OLED),显著提升了其电流注入和光电转换效率。

- 提出了掺杂剂与宿主材料界面间的电荷转移机制。

研究内容

本文利用空气稳定的二聚体掺杂剂 \([RuCp^*Mes]_2\),在紫外光(375 nm)照射下,通过诱导电子转移与二聚体解离,完成对有机半导体材料(如 POPy\(_2\))的 n 型掺杂。研究表明,光激活后 POPy\(_2\) 的导电性提高了数个数量级,其功函数下降至接近 2.6 eV,表明电子已注入到低 EA 水平。通过光电吸收光谱测量确认了掺杂过程中生成的负载态离子。此外,研究将光激活技术应用于 OLED 器件,显著提高了器件的电流注入和发光效率。掺杂剂表现出良好的稳定性,在多层器件中未出现显著扩散。实验结果表明,该技术适用于多种低 EA 材料,具有广泛的通用性。

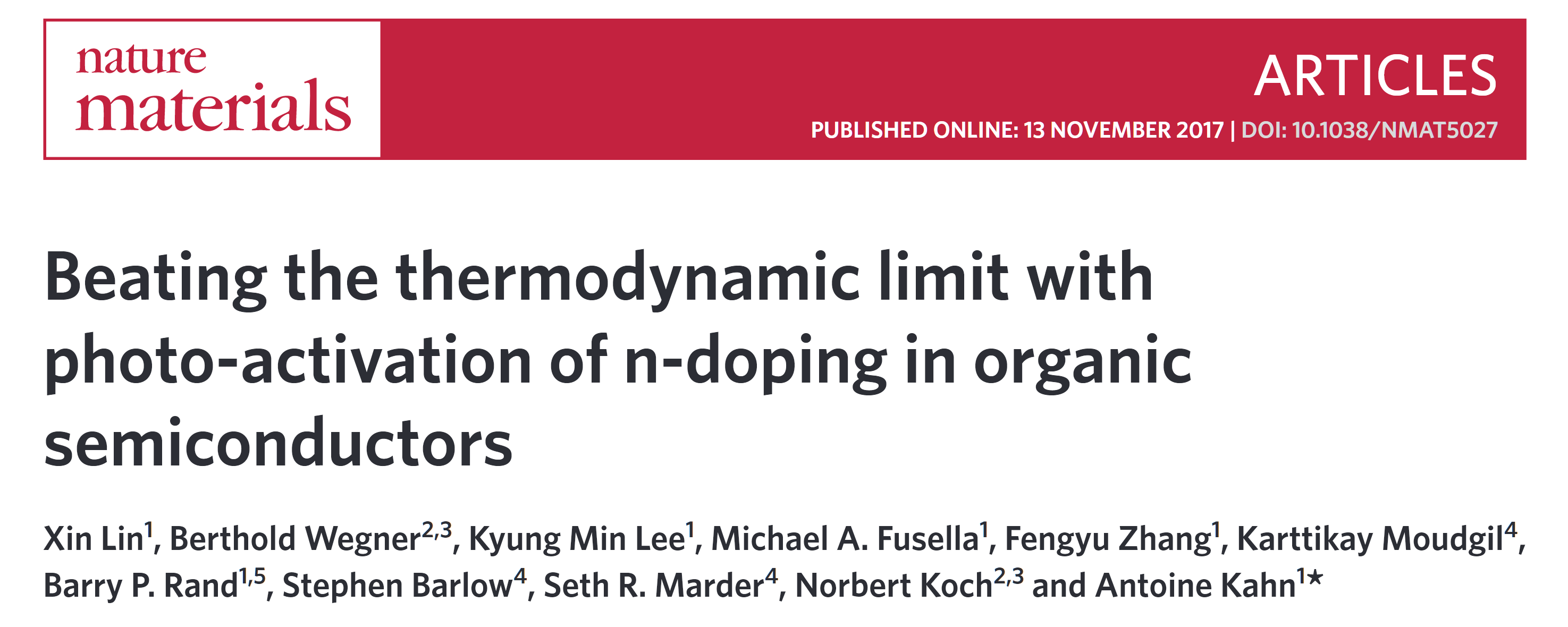

(a) 主体材料 POPy\(_2\) 和二聚体掺杂剂 [RuCp\(^*\)Mes]\(_2\) 的化学结构,以及相关的阳离子单体结构。 (b) 使用循环伏安法 (CV) 测量的掺杂剂和主体的电化学还原电位(相对于 FeCp\(^+_2\)/FeCp\(_2\))。 (c) UV 活化前后,掺杂薄膜的光学吸收光谱,显示了 POPy\(_2\) 阴离子吸收峰的演变。 (d) POPy\(_2\) 与掺杂剂间可能反应路径的自由能变化估算值 (\( \Delta G \))。

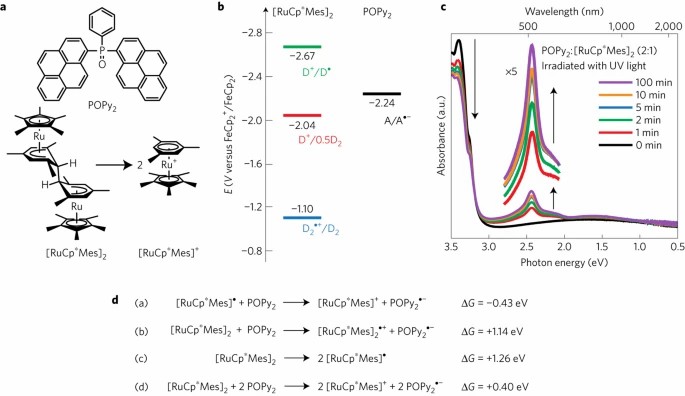

(a) 在不同掺杂浓度 (Ru/O 比) 下,活化前后 POPy\(_2\) 薄膜的功函数 (WF) 和导电性变化。 (b) 典型掺杂 POPy\(_2\) 薄膜的导电性 (\( \sigma \)) 随时间的演变,记录于 UV 激活前、期间和之后。 (c) 在不同波长光 (375 nm、470 nm、530 nm、660 nm) 激发下,掺杂膜的导电性变化。

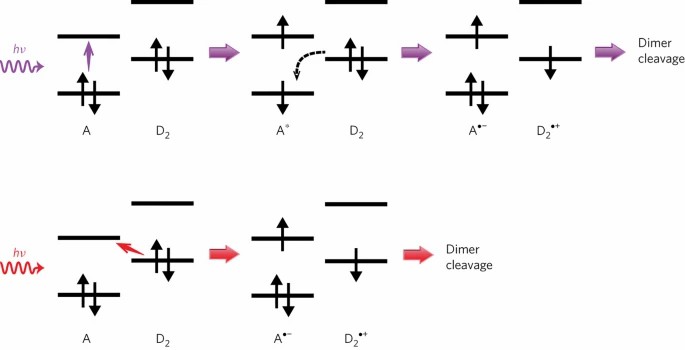

展示了二聚体向主体的电子转移机制,包括通过分子内电荷转移 (CT) 吸收过程,伴随阳离子二聚体的解离。

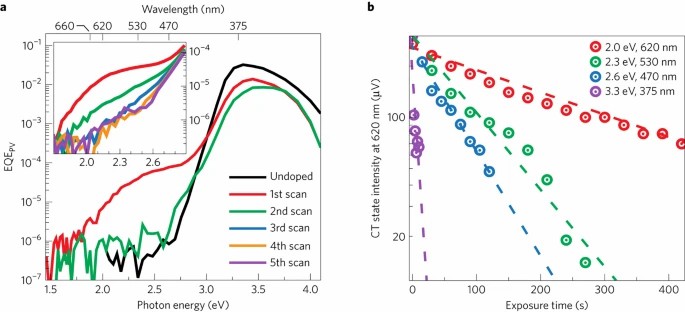

(a) EQEPV 测量中观察到的未掺杂和掺杂 POPy\(_2\) 薄膜的 CT 状态演变。 (b) 在不同光激活能量下,CT 状态信号强度随时间的动态变化。

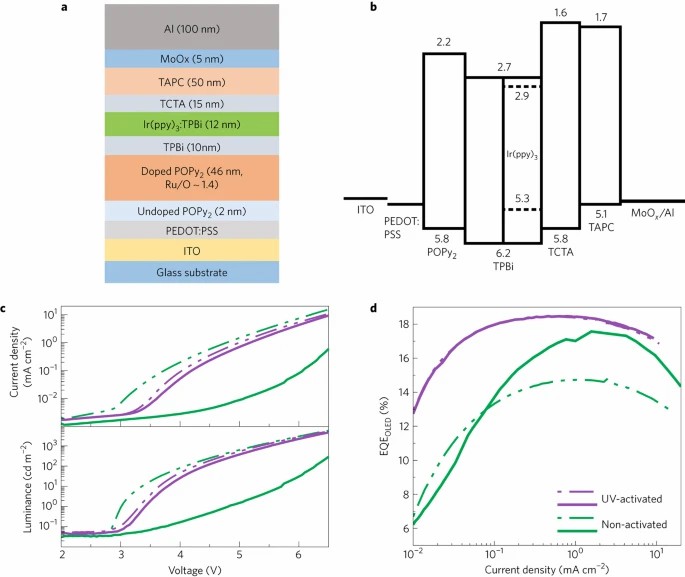

(a) OLED 器件结构示意图,采用 TPBi:Ir(ppy)\(_3\) 作为绿色发光层。 (b) OLED 的能级示意图,标注了主要电子层和空穴层的 HOMO 和 LUMO 能级。 (c) 电流密度和亮度随电压变化的曲线,分别对比了 UV 活化和未活化的掺杂 POPy\(_2\) OLED。 (d) EQE-OLED 随电流密度变化的曲线,绿线和紫线分别对应未活化和 UV 活化 OLED 的性能。

结论与展望

通过光激活空气稳定的二聚体掺杂剂实现了对低EA有机半导体的高效n型掺杂。该方法突破了传统热力学限制,显著提升了材料的导电性和器件性能,具有优异的掺杂稳定性。在未来研究中,可以进一步优化掺杂剂的分子设计,并探索其在其他有机电子器件中的应用潜力,如太阳能电池和有机晶体管。

原文标题:Beating the thermodynamic limit with photo-activation of n-doping in organic semiconductors

原文卷期号:Nature Materials 2017, 16, 1209–1215

论文直达

点击以下链接阅读原文: